基本情報

ジャンル ドラマ

製作国 アメリカ

製作年 1986

公開年月日 1987/5/2

上映時間 121分

製作会社 デ・ラウレンティス・エンターテインメント・グループ作品

配給 松竹冨士

レイティング 一般映画

アスペクト比 シネマ・スコープ(1:2.35)

カラー/サイズ カラー/シネスコ

メディアタイプ フィルム

音声

上映フォーマット 35mm

スタッフ

監督 デイヴィッド・リンチ

脚本 デイヴィッド・リンチ

製作総指揮 リチャード・ロス

製作 フレッド・カルーソ

撮影 フレデリック・エルムス

美術 パトリシア・ノリス

音楽 アンジェロ・バダラメンティ

編集 デュウェイン・ダンハム

特殊メイク ディーン・ジョーンズ

字幕 宍戸正

キャスト

出演 カイル・マクラクラン Jeffery_Beaumont

イザベラ・ロッセリーニ Drothy_Vallens

デニス・ホッパー Frank_Booth

ローラ・ダーン Sandy_Williams

ディーン・ストックウェル Ben

ジョージ・ディッカーソン Detective_Williams

ホープ・ラング Mrs.Williams

プリシラ・ポインター Mrs.Beaumont

ブラッド・ドゥーリフ Raymond

ジャック・ナンス Paul

フレッド・ピックラー Yellow_Man

引用元:(キネマ旬報映画データベース)

予告編

”この世は不思議なところだ”

デヴィッド・リンチの映画人生は崖っぷち同然だった。処女作『イレイザーヘッド』を経て、長編二作目である『エレファントマン』でアカデミー賞最多ノミネートを果たし、監督賞にもノミネートされた。一気に名が売れたリンチが次に取り掛かったのが『DUNE 砂の惑星』だった。莫大な予算を投入して製作された超大作SFは、制作会社の期待とは裏腹に批評、興行ともに惨憺たる結果となった。映画界の階段を一気に駆け上がったリンチは、この作品でまた奈落の底に落とされてしまったのだ。そんなリンチに映画監督としての名声を取り戻させたのが、『ブルーベルベット』だった。『DUNE 砂の惑星』に引き続きプロデューサーはディノ・デ・ラウレンティスが務めたが、リンチは本作を完全なコントロール下に置くことを主張。そこでディノはある条件を出した。それは当初の予算の半分でファイナルカット権をリンチに譲るというものだった。リンチはそれを嬉々として受け入れ、自由に撮影に臨むことができた。そうして出来上がった『ブルーベルベット』は純度120パーセントのリンチワールドが広がっていたのであった。

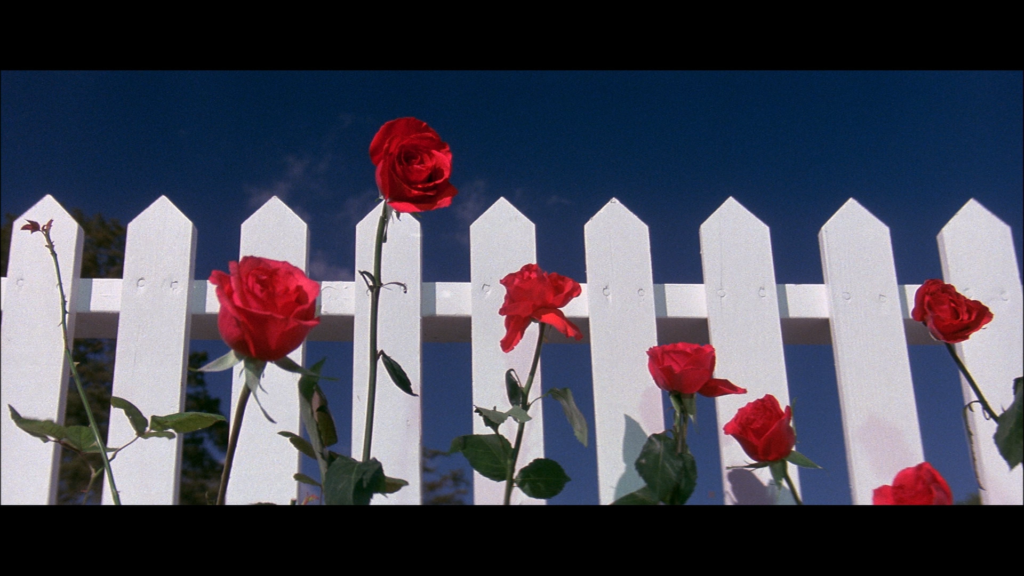

映画はアメリカの田舎町”ランバート”の牧歌的な風景から始まる。透き通るような青空、白いピケットフェンス、赤いバラ。そして庭で水を撒いている男のショットに切り替わる。男は突然苦しみだし、芝生の上に倒れる。するとカメラは倒れた男のわきにある垣根の奥へと入っていく。その先には夥しい数の黒い甲虫たちがグロテスクに蠢いていたのであった。

この街の風景はリンチが幼少期を過ごしたボイジーの街のイメージからきている。この美しい景色の中で育ったリンチ少年は幼子心に気づいた。物事には二面性があることを。表面的には美しい風景でも、近くによってみると木からは脂がしたたり落ち、その周辺には虫が群がっていた。一見平和そのものである住宅街の深部へと潜っていくと、内部は爛れて、ひどく腐っているかもしれない。不穏な展開を予感させる象徴的なシーンだ。

主人公のジェフリーが登場する。倒れた男は彼の父親だった。父親のいる病院からの帰り道、ジェフリーは道端に人間の切り取られた耳が落ちているのを発見する。刑事にそれを届けるが、ジェフリーは耳のことが頭から離れない。好奇心に逆らえなくなった彼は、刑事の娘であるサンディと独自で捜査を始めるのであった。

サンディが父親から盗み聞きしたことで、ドロシー・ヴァレンスというクラブの歌手が事件に絡んでいることがわかる。彼らはドロシーが住むアパートに害虫駆除の振りをして入り込み、部屋の鍵を盗む。

ジェフリーは盗んだ鍵で彼女の留守の間にアパートに侵入する。部屋を物色するジェフリーだったが、サンディの合図が聞こえず、ドロシーが帰ってきてしまう。彼は慌ててクローゼットの中に隠れ、彼女の様子を伺うのであった。

そこで見た彼女の様子はどうもおかしい。疲れ果てていて、落ち着かない。ソファーの下に隠してあった写真を見ながら悲しみの表情を浮かべる。その時ジェフリーはクローゼットの中で物音を立てて、彼女に見つかってしまう。激怒する彼女に包丁を突き立てられながら、服を全て脱ぐように命令される。しかし侵入者である彼にドロシーは欲情し、股間を愛撫しだす。呆気に取られながらもされるがままのジェフリー。

そこに突然のノック。彼女はひどく狼狽しながら、再びジェフリーをクローゼットの中へと隠す。

ノックの主はフランク・ブース。黒い革のジャケットを着た、見るからに邪悪な男の登場にジェフリーは恐怖に震える。

フランクは彼女を激しく罵りながら、酒を煽る。そして椅子に座らせた彼女に股を開くように命令するのだ。

彼は何やら怪しげな医療用マスクを取り出し、ガスを吸引しだす。完全にキマッたフランクは叫ぶ。「マミー!」。激しく殴りつけながら、彼女を犯すフランク。事が終わると、彼は満足気な表情を浮かべて帰っていく。

フランク・ブースを演じたデニス・ホッパーの演技は狂気そのものだ。完全に”向こう側”の住人である。「本当に危険な人物を撮影現場に入れてもいいものか?」当初からリンチはデニスにこの役をやらせたがったが、彼の悪い噂を聞いていたため、尻込みしていた。しかし『ブルーベルベット』の脚本を受け取っていたデニスはその魅力に引き込まれ、俄然やる気になっていたのだ。彼はリンチに直接電話をした。それも完全にフランク・ブースになりきって。さぞかしリンチは恐怖しただろうが、その時に決心は決まった。フランクを演じられるのは彼しかいないと。

フランクがガスを吸引するシーンは、最初ヘリウムを吸って間抜けな声にするというものだったが、デニスの意見により本編の演出に替えられた。デニスはガスに詳しく、現場に用意された数種類のガス管の中身をすべて言い当てたという。

フランクはドロシーに変態的な性行為を強要するために、夫と息子を人質にとっていたのであった。彼女がソファーの下に隠していた写真は、囚われた家族のものだった。

狂気に満ちた現場を目の当たりにしたジェフリーは、ドロシーを心配して駆け寄る。しかし彼女はまたしても、ジェフリーを求める。「私を叩いて!」。ジェフリーは彼女のアパートへと通い、異常な情事にふけるようになっていく。純粋無垢だったジェフリーも秘密を持つ。彼の中にも”ランバート”の街と同様、二面性が生まれるのである。

しかしそんな秘密もすぐにばれる。ドロシーのアパートからいつものように出たジェフリーは、フランクと鉢合わせする。激怒するフランク。彼を無理やり車に詰め込み、地獄巡りのドライブが始まる。

激しくフランクに殴られたジェフリーは、人気のない郊外に捨てられ、ボロボロになりつつ家へと帰る。

恐ろしい世界を身をもって体験した彼は事件との関わりを断とうとする。

夜、サンディと車に乗っていると、彼女のボーイフレンドがやってきて、カーチェイスに。その時、暗闇から青白い女性の裸体が姿を現した。ドロシー。傷だらけの彼女は息も絶え絶えだった。

ジェフリーは事件と決着をつけるため、ドロシーのアパートへ乗り込む。

このアパートの中の常軌を逸した光景は、リンチ的なシュールレアリズムと絵画的な美しい構図が冴えわたっている。立ったまま絶命している黄色いスーツの男、耳を切り取られた椅子に縛りつけられて死んでいる男。

そこにフランクがやってくる。ジェフリーは彼を警察の無線でおびき出し、クローゼットに隠れてフランクの頭を拳銃で吹き飛ばす。脳みそを床にぶちまけながらフランクは床に倒れる。

カメラがジェフリーの耳から出てくる。この暗黒迷路から無事帰還した彼は、冒頭の美しい風景の庭のポーチで寝ている。コマドリがさえずり、どこまでも真っ青な青空が広がる。ドロシーは息子と再開する。そして映画が終わる。

”私は友達がたくさんいたけれど、庭で群がる虫をずっと見ているのが好きだった。”

-デヴィッド・リンチ-

『ブルーベルベット』は試写会当初、その暴力描写の激しさから評価は芳しくなかったが、徐々に口コミが広がり、その年で最も興行収入が良かった作品となった。

この作品がここまで評価された要因はどこにあるのだろうか?

それは『ブルーベルベット』がリンチの原点である”身近さ”に立ち返り、それに伴う暗示的イメージを使うことによって、これからのリンチ映画の方向性を決定づけたからである。

リンチの興味は常に身近な空間から始まっている。彼が5年かけて作り上げた『イレイザーヘッド』は、実際に住んでいたフィラデルフィアの街を映像化したものだ。ストーリーもほとんど主人公ヘンリーのアパートとその周辺でしか展開しない。しかし続く『エレファントマン』では身近な空間から離れ、イギリスヴィクトリア朝時代へ。遂には『DUNE 砂の惑星』で宇宙のかなたにまで行ってしまった。 この二本はリンチ映画が本来持つ面白さの本質から文字通り遠く離れてしまったのだ。

超大作SFの失敗を経て、リンチはまた身近な世界へと帰ってきた。舞台は美しい田舎町。しかしその奥底には異様な世界へと続く穴がぽっかりと間口を開けて待ち構えていた。リンチ映画の異様さはこの身近さから生まれ、身近に入り口があるからこそ、観客はその世界へと入っていける。 そしてその世界のより深部へと我々を引き込むのが、彼が扱うイメージだ。リンチは暗示的なイメージを使うことを好む。特に彼の多くの作品で見られる入り口を象徴するシーンは今作でも非常に効果的に使われている。 耳の中入っていくカメラ、真っ暗な階段を降りていくジェフリー、冒頭の大量の甲虫。

そして身近であることで、リンチの暗黒宇宙は一種の普遍性を帯びてくる。たしかに彼の世界観は一見奇怪で不条理に満ちている。しかし、リンチに長期に渡るインタビューを行ってきたクリス・ロドリーは次のように語っている。

ドロシー・ヴァレンスはストックホルム症候群にかかっているかもしれず、また『ロスト・ハイウェイ』のフレッド・マディソンは心因性の遁走を経験したのかもしれない。1)

なるほど、こうした登場人物たちの奇妙な行動原理は精神分析的に説明できてしまうのである。また『ツインピークス』では父親から性的虐待を受けていた少女たちから、なぜあこそまで被害者たちの精神状態を正確に描写できたのかという質問の手紙が多く寄せられた。

リンチ自身は作品を作る前に精神分析的に物語を組み上げていないし、無意識のうちにそうなっていると語っている。 つまりリンチが無意識のうちに作り出す不条理は我々も無意識的に共有している。リンチの持つ広大な宇宙は我々の宇宙とどこかでつながっているのだ。そしてその入り口の扉の輪郭をはっきりと際立たせているのがリンチ自身が実際に体験した出来事からきている場面だ。ドロシーが素っ裸でジェフリーの家の前に現れるシーンは、リンチが幼い頃、精神錯乱者の全裸の女性を見た時の体験からきており、『ロストハイウェイ』の突然インターホンがなり、その向こうから「ディックロラントは死んだ」と謎の男の声が聞こえたことも実際の体験である。

リンチの映画のどこか奇妙な登場人物たちも、彼が学生時代住んでいたフィラデルフィアで見たものからインスピレーションを受けている。家の近所では完全に頭がどうかしている女性が手足を地面について走り回り、鳥のような声で「私はチキン!私はチキン!」と叫んでいた。そしてある時は、通りで歩いていたリンチの前に現れ、「乳首が痛い!」と叫びながら乳房をゆさゆさと揺らした。リンチがたばこを買いに出かけると、階段に感じのいい女性が座っていて、膝には幼い息子を座らせていた。その長閑な風景にリンチは思わず「どうも」と挨拶をした。しかし膝に座る子供は「どうもだってさ!どうもだってさ!」と彼を馬鹿にして囃し立てた。それに対して、母親が息子に放った言葉は「あんな大人になったらあんたを殺してやるんだから!」だった。

どうだろうか?まさにリンチ映画の住人なのである。

こうしたリンチの精神世界に垣間見える普遍性と、実体験から来るどこか実在感のある奇態な登場人物たちによって、現実の外側のあらゆる境界線が崩壊していく。リンチの暗黒宇宙へと続く扉が音もなく開き、奇妙な人物たちの手招きに誘われ歩みを進める。そしていつしか安全な映画館の椅子に座っていたはずの我々は、危険に満ちた異常な世界の中へと迷い込み、既にそこにあった”身近な”不条理がゆっくりと頭をもたげるのだ。

私たちが思ってる以上に世界は不思議に満ちている。

『ブルーベルベット』を観たら近所を散歩してみよう。

ひょっとすると、あなたも醜い甲虫が蠢く暗黒へと続く入り口を見つけられるかもしれない…

<引用・参考文献>

1)クリス・ロドリー編 廣木明子、菊池淳子 訳 『映画作家が自身を語るデイヴィッド・リンチ』(フィルムアート社)p11

『FLIX SPECIAL 「ツイン・ピークス」&デヴィッド・リンチの世界』(ビジネス社)

映画 『デヴィッド・リンチ:アートライフ』2016年

Amazon.co.jp: 吹替シネマ2023 ブルーベルベット-日本語吹替音声収録 4K レストア版- [Blu-Ray] : カイル・マクラクラン,イザベラ・ロッセリーニ,デニス・ホッパー,ローラ・ダーン, デヴィッド・リンチ: DVD

Amazon.co.jp: 吹替シネマ2023 ブルーベルベット-日本語吹替音声収録 4K レストア版- : カイル・マクラクラン,イザベラ・ロッセリーニ,デニス・ホッパー,ローラ・ダーン, デヴィッド・リンチ: DVD

コメント