発売元 : ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発元 : Sony Interactive EntertainmentNaughty Dog

発売日 : 2013/06/20

価格 : 5980円(税込)

ジャンル : アクション

レーティング : CERO Z:18歳以上のみ対象

備考 : サバイバル プレイ人数:1人引用元:4gamer.net

”プレイヤーはゲームの世界のなかで起きている出来事に参加ができる。その一体感がゲームの強みだ。”

-ゲームディレクター ブルース・ストレイリー-

ノーティドッグは映画とゲームの親和性にいち早く気づいたゲームスタジオの一つである。

PS3初タイトルとなった『アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝』は”プレイする映画”のキャッチコピーを掲げ、まさに映画的なゲームの先駆けとして発表された。プレイヤーとキャラクターとの一体感がもたらす映画を超えた没入感は、まさに究極のごっこ遊びだ。以後、ノーティドッグはこの『アンチャーテッド』を看板タイトルとしてシリーズ化し、”一体感”の可能性をひたすら追求していった。

その長年の研究のアンサーとして送り出したのが、『ラストオブアス』である。

ゲームの最大の魅力である、”一体感”。

この利点を最大限に押し進めれば、キャラクターとプレイヤーの感情を完全に一致させ、より深いテーマに踏み込んでいけるのではないか?

そんな思いから、本作は開発された。

エンターテインメント性を前面の押し出した『アンチャーテッド』シリーズから純文学的な作風への大きな方向転換は、非常にリスキーな挑戦だった。しかし、ディレクターである、ニール・ドラックマンとブルース・ストレイリーは確かな自信を持っていた。

ノーティドッグが築き上げてきたノウハウを存分に活かし、今一度ゲーム表現を徹底的に研究した本作。発売前からゲームファンの内で話題となり、批評サイトでは満点続出の圧倒的な高評価をたたき出す。発売されるとわずか3週間で320万本という驚異的な売り上げを記録し、その年の最高のゲームに贈られる賞『ゲームオブザイヤー』には、200以上のメディアから選出される大成功を収めた。

この成功をもたらした研究の成果とは一体なんだったのだろうか?

それは、工夫された様々なゲームデザイン、リアリズムを追求した物語の組み立て方、そして我々に投げかける普遍的なテーマにあった。

ゲームデザイン

世界と感染者

『ラストオブアス』は、ポストアポカリプスを描いたサバイバルアクションゲームである。プレーヤーは感染者や略奪者が蔓延る危険な世界を旅していく。

舞台はアメリカ。謎の病原菌によって世界が荒廃してから20年が経とうとしていた。人々の多くは危険な感染者や略奪者から逃れるため、軍が圧政的に管理する隔離地域で生活している。裏稼業を生業としていたジョエルとその相棒テスは、反乱軍のリーダーからある仕事の依頼を受ける。それは一人の少女を、反乱軍の仲間の元へと無事に送り届けることだった。簡単な仕事だと依頼を受ける二人。しかしその少女には世界を救うある重要な秘密が隠されていた…

本作のゲームデザインをする上で、最も重要視されたのが、徹底的なリアリズムと、プレイヤーとキャラクターの感情レベルにおける同化である。

ゲームにおいて、その性質を維持するためにリアリティラインにあえて幅をもたせ、お決まりの設定や展開が用意されていることが多い。例えば、クライマックで登場する強力なボスキャラクター、弾薬の入手性が確保された設定などである。しかしこうした要素は本作ではほとんどない。

ゲーム独自のクリシェは、ゲームとしての”娯楽性”を確保できる一方で、物語上の説得力を阻害してまう。それはプレーヤーに”ゲーム”を意識させることによって世界から離れさせ、ある意味での安心感を与えてしまうからだ。本作ではこういった”ゲームの嘘”を極力排除することで、より高い没入感を実現し、キャラクターとプレイヤーの感情をリニアに同期させるゲームデザインを目指した。

本作のディレクター兼脚本家のニール・ドラックマンは当初、感染者を登場させる気さえなかったと語る。

それはプレーヤーにありきたりな”ゾンビゲーム”としての印象を与えるからである。しかし、プレイヤーが脅威と闘うことで物語に参加できるというゲームの強みを活かすには、やはり感染者の登場は不可欠だった。

そこでこだわったのが、いまだかつてない感染者のデザインだ。手垢まみれの一種のアイコンと化した”ゾンビ”像をどうやって、リアルな世界に落とし込んでいくか。

本作では冬虫夏草菌から着想を得て、その独特なデザインを作り上げていった。

冬虫夏草菌とは、昆虫に寄生する実在の菌である。冬のうちに寄生し、宿主の脳を乗っ取り、夏に増殖しきった菌はキノコとなって虫の体を突き破る。そして、突き破ったキノコは新たな宿主に取り付くため、胞子を放つ。

この菌が人間にも感染したら?それがこのアイデアの原点だった。

感染者は菌に脳を乗っ取られ、凶暴化して生存者を襲うようになる。外見は段階ごとに変化する。初期段階では、普通の人間とさほど差はない。

しかし、感染が進むにつれ、脳で増殖した菌が頭蓋骨を突き破って露出する。最終段階では、宿主の体は朽ち果て、体中から露出した菌によって胞子を発生させ、吸い込むものを感染させる。

感染者のデザインは、カラフルな菌によって彩られ、おぞましいながらもどこか美しい。さらに、その外見は本作のテーマの一つである”自然”をも想起させる。

これまでになかった自然と一体化した感染者像は、感染者=ゾンビの固定概念を完全に壊してみせた。そしてこの新鮮なデザインは多くのクリエイターを魅了し、至るところでその影響を感じることができる。

出典:http://www.chrytic.com/2018/12/the-10-best-films-of-2018_11.html

自然を強調した世界観も、プレイヤーを物語に没入させるために機能している。

人類が消え去ろうとしている世界は緑に覆い尽くされ、自然へと還っていく。当時最高のグラフィック技術を使用して描写されたその世界は息を呑むほど美しい。その情景に挟み込まれるグスタボ・サンタオラージャのスコアと相まって、ノスタルジックで物哀しい印象をプレイヤーに与える。

この郷愁感はかつて文明社会で暮らしたジョエルの感覚であり、文明人である我々の感覚でもある。さらには、遺伝子レベルで我々にプログラムされた自然への懐古でもあるのだ。

このように世界観の設定でもプレイヤーの感情を操作し、キャラクターとの同化を狙ってデザインされているのである。

戦闘と物資システム

『ラストオブアス』の力強く息づいたリアリズムは、戦闘や探索といったゲームシステムの中にも見ることができる。

重要だったのが、戦闘や探索といったゲーム的要素の中でも、物語上の説得力を持たせ、さらにストーリーを進行させなければならない点であった。

まず本作の過酷な世界を表現する上で最も機能したのが、限られた物資と、アイテムの作成に選択肢を与えた点だろう。本作の回復アイテムや弾丸の数は非常にシビアに設定されており、無駄にできない。

さらに、同じ原料を使って異なるアイテムを作成できる。回復薬を作成するか、火炎瓶を作成するか、プレイヤーは状況に合わせて限られた物資を工夫しながら使っていかなくてはならない。

また物資を使ってアイテムを作成する際、ゲームにありがちな時間の停止が起きない。アイテムを管理する場面でも時間は経過するため、プレイヤーは敵から隠れて安全を確保する必要がある。

こうしたデザインによって、プレイヤーはキャラクターと同様に危機感を抱き、物語そのものに当事者意識を持つ。

そして本作の世界に最も説得力を与えているのが、リアルなリアクションをするAIである。

プレイヤーの行動に合わせて、AIの反応も変わり、まるで本物の人間と対峙しているような錯覚をプレイヤーにもたらす。共に旅をするエリーの行動は、ジョエルの行動によって変化する。敵を回避する行動を取れば、エリーもそのような行動をとり、攻撃的なプレイスタイルをとればエリーも交戦的になる。

また敵対しているキャラクターは、プレイヤーが銃を持っていれば、接近してこなくなり、また弾が切れたことが分かると突進してこようとする。格闘によって組み伏せると、命乞いをしたり、非常に人間臭い仕草を見せる。こうしたアクションは、ただ単にゲームにおけるモブキャラを倒しているという感覚ではなく、生き抜くために他人を殺すことの恐ろしさ、暴力ついて、この物語が語ろうとしているテーマを深く意識させる。

ノーティドッグのストーリーテリング

『ラストオブアス』は、所謂一本道と呼ばれるゲームだ。

用意されたシナリオにそって物語が進み、プレイヤーの選択による分岐などは起こらない。『アンチャーテッド』をはじめ、ノーティドッグはこうした一本道である作品にこだわり続けて来た。

昨今では、プレイヤーの自由度を優先し、選択によってキャラクターとの関係性や、結末が変わったりする作品が増えている。そうした自由度を持たせることで、プレイヤーの行動に世界が反応し、変化していくプレイ体験は、ゲームと現実の境界線を無くし、ゲーム世界を息づかせる。

しかしノーティドッグはそうした自由度をあえて否定し、本作でも古臭い一本道を貫いた。それは自然でリアリズムのある物語と演出さえあれば、自由度は必要ないという強い自信を感じさせる。

そうした”自然さ”は、クリエイターたちに提供している制作環境に依存している。ノーティドッグでは、部署に関係なくお互いに意見を出し合い、作品に反映させていく非常に柔軟な制作体制をとっている。

この作品作りの姿勢は、カットシーンによく現れており、本作のキャラクター描写の深さにとどまらず、物語の方向性をも作り出していった。カットシーンの演出は、ディレクター兼脚本家のニール・ドラックマンが行った。俳優たちの意見を取り入れ、アドリブを引き出し、現場で脚本の修正を行いながら、ニールは物語を形作っていった。

その演出法の効果が最も顕著に出てるのが、エリーのキャラクターである。エリーは当初の脚本では、あまり戦闘に参加する設定ではなかった。しかしエリー役のアシュリー・ジョンソンは、撮影をこなしていく過程でキャラクターを理解し、物語に説得力を持たせるためには、戦闘に参加しなくてはならないと考えた。彼女の意見はすぐに取り入れられ、脚本の書き換えだけでなく、ゲーム後半の展開やそれに伴うゲームデザインの練り直しも行われた。

物語序盤ではただ単に被保護者としての存在だったエリーが、旅を通して成長していくという物語の根幹にとって非常に重要な変更が行われたのである。

そして、物語のつかみとなるプロローグにもニールの手腕が輝る。

本作のテーマはプレイヤーとキャラクターとの一体感。それを実現するためには、つかみとなるプロローグはなによりも重要だった。プレイヤーを一瞬でも世界から離れさせてはならない。そのため、根底となる冒頭シーンは必要な情報をすべて与えた上で、さらには強く感情移入させる必要がある非常に難しいシークエンスである。

開幕、ジョエルの娘サラが父に誕生日プレゼントの時計を贈るカットシーンから物語が始まる。短いシーンにも関わらず、物語の展開を予感させ、テーマを象徴している非常に”映画的”に演出されたシーンだ。

そしてプレイヤーは最初、サラを操作することになる。ここでも、プレイヤーを感情レベルで没入させる工夫がされている。ゲームを始めたばかりでなにも情報を持たないプレイヤーと、弱者で事態の末端にいるサラ。そのシチュエーションで最も立場の近いキャラクターを操作させることで、より自然に感情移入を起こさせる。

また、これから危機的な出来事が起きようとしているという状況の説明も、

1.叔父であるトミーとの電話が繋がらない。

2.パンデミックに関係した新聞の見出しをみる。

3.テレビのニュースをみる。

4.テレビのリポーターがいた位置が爆発ですぐ近くであることがわかる。

といった演出を階層構造的につくることによって、プレイヤーに状況を説明するだけでなく、危機が迫っているという切迫感を意識させる。

そして街に感染が及び、大パニックに陥るシーン。

ここで操作キャラクターはジョエルへと変わる。この視点変化も非常に重要である。サラの恐怖感をしっかりと味わった上で行われるこの視点移動は、娘を守らなければならないという父親の感情をより一層際立たせ、強力な共感を誘う。

そしてカットシーン。

街の外れまで逃げたジョエルとサラだったが、そこへ感染拡大を防ぐため配置された兵士が立ちはだかる。兵士は二人に向かって容赦なく発砲し、サラは命を落としてしまう。

このカットシーンは、実に14回以上もリテイクが重ねられ、非常にこだわって撮影されたシーンだ。映画監督でもスタンリー・キューブリックやデビッド・フィンチャーなどがリテイクを重ねることが有名だ。何度も俳優に同じ演技をさせて追い込み、奥底にある眠った本物の感情を引き出す。本作でもそういった演出方法を使うことによって、俳優から自然な演技を引き出した。

そうして完成したシーンは実に見事だった。突然の娘の死に直面した筆舌に尽くしがたい父親の悲しみを、プレイヤーは否応なく共有させられ、このシーンによってゲームのエンディングまで釘付けにさせられる。

こうした”自然さ”を追求した演出方法は、物語に確かな説得力と味わい深さを与え、プレイヤーとキャラクターの感情の結びつきをより強固なものへと発展させたのである。

ノーティドッグが目指したもの

”父親として我が子を救うためなら皆殺しにする。そこは僕としても譲れない。”

-ゲームディレクター ニール・ドラックマン-

※以下では『ラストオブアス』の結末部分に触れています。

本作のテーマはジョエルと少女エリーの関係を通して起こる、愛とモラルの葛藤の物語である。

ノーティドッグは本作を製作するにあたって、映画や小説、コミックなど様々な作品から影響を受けたことを公言した。その一つが、コーマック・マッカーシー原作、ジョン・ヒルコート監督による2009年の映画『ザ・ロード』だ。

『ザ・ロード』は本作と同じく、荒廃したアメリカが舞台となっている。

天変地異によって大地は燃え、空は灰による黒雲によって覆い尽くされている。文明は完全に失われ、地球上の動植物のほとんどが死滅してしまった世界。なんとか生き延びた人間達は略奪者となり、飢えを凌ぐため人肉食が横行している。

そんな地獄絵図と化した世界の中、名前のない親子二人が温かい南を目指して旅をしていく。旅の途中、極限状態に立たされた人間が見せる惨憺たる有様を眼前にする二人。

しかし、どんなに悲惨な状況になろうとも少年は人が持つ良心への希望を決して捨てない。彼はまさに、この世の地獄に希望をもたらす天使として描かれる。

そして彼は父に言う。

「僕たちは火を運んでいる」と。

ギリシャ神話の神プロメテウスは、文明をもたらすため、人類に”火”を与えた。彼ら親子も世界から失われた文明と善心の最後の希望として、心の”火”を運び続けるのである。

こうした文脈は本作のジョエルとエリーの関係にも見ることができる。

娘を無くし、全てに絶望したジョエルは、パンデミック発生から20年間、略奪者となり非人道的な方法よって生き延びてきたことが仄めかせられる。しかし抗体を持ち世界を救う鍵となる少女エリーと旅をすることで、人として、また父親としての心を取り戻していく。彼らもまた文明を取り戻すため、そして人としての良心を取り戻すため、アメリカ大陸を横断する旅へと出かけていくのだ。

このように一見すると『ザ・ロード』とよく似た枠組みをもつ本作だが、幾つかの点で相違点をもち、そのテーマは物語が進むにつれてより踏み込んだ物へと次第に姿を変えていく。

まず『ザ・ロード』と大きく異なるのが、世界そのもののあり方である。『ザ・ロード』で描かれるのは、一面灰色が支配する死の世界だ。生命の気配は一切感じられず、飢えに苦しむ親子はガリガリに痩せ細っている。

しかし本作では、青々とした大自然が世界を覆い尽くし、多くの動物達が姿を見せる。そんな情景は、文明の支配から開放され、あるべき姿へと還えろうとする自然の豪然とした生命力の表出のように感じられる。登場する感染者も、感染が進むにつれ体表は菌に覆われていき、最後は朽ちて菌と一体化する。まさしく自然へと還っていくのである。

そして、もう一つの大きな相違点はエリーのキャラクターにある。

寓話的性質を持つ『ザ・ロード』における少年はこの世に唯一残った”慈愛”の化身として、徹底的に脆く、被保護者として描かれた。一方でエリーは非常に活発で、大人にも負けないタフさを持っている。物語序盤では、ジョエルは子供扱いするが、次第に彼女を認め旅の相棒となっていく。

そして彼女の成長は動物との関係にも見ることができる。本作で登場する動物達は大人しく優しい。それは世界に残る”無垢”の象徴を思わせる。

純粋な少女であるエリーは、彼らに真っ先に興味を向け、無邪気に喜ぶ。しかし厳たる自然が支配するその世界では、彼女は子供でいることは許されない。物語中盤で、ジョエルは重傷を負ってしまう。エリーは彼を助け、略奪者に追われながら、大学の研究所から脱出する。

これまでジョエルに守られてきたエリーの立場がここで逆転するのである。プレイヤーが操作するキャラクターもここでエリーへと切り替わる。そして切り替わった直後、プレイヤーがすることになるのが、鹿殺しなのである。

児童文学をもとに制作された1946年の映画『仔鹿物語』という作品がある。

フロリダ州にやってきた開拓者の家族。その一人息子であるジョディは、常に動物達と戯れていた。そんな彼は、一匹の小鹿を飼うことになる。彼と小鹿は常に一緒に過ごし、次第に親友となっていく。しかし小鹿は成長するにつれ、畑を荒らし、家族を窮地に追いやってしまう。万策尽きた父親は、苦汁を飲まされる思いで息子に言う。鹿を森へとつれて行きその手で撃ち殺せと。ジョディは葛藤の末、鹿を撃ち殺す。そして、父は彼を諭すように言うのだった。

自然界では全てうまくは行かない、大人の世界では綺麗事だけではすまないということを。

エリーもこのジョディと同じように、動物を自らの手で殺すことで、自然の厳しさを学び成長していく。彼女は、ジョエルを助けるため、そして過酷な世界を生き抜くため、大人になることを強いられるのである。

そして物語の終盤、二人は旅の終点であるソルトレイクシティにたどり着く。ここでの彼女は上の空で、悲しげな表情を浮かべる。こうした彼女の態度は、旅が終わろとしていることへの悲しさであり、その後と展開を予感させる布石でもある。そして同時に子供時代が終わろうとしていることに対する切なさでもあるのだ。その後、動物園から逃げた麒麟達が姿を見せる。彼女は最後に”無垢”の象徴と触れ合い、子供時代に別れを告げるのである。

そして物語はクライマックスへと突入していく。二人は研究所へとたどり着いた。しかしジョエルは反乱軍のリーダーから恐ろしい事実を知らされる。エリーから抗体を作るためには、菌と一体化した脳を取り出さなくてはならない。世界に再び秩序をもたらすためには、少女が犠牲にならねばならなかったのである。

それを聞いたジョエルには、一瞬の迷いもなかった。エリーを救うため、兵士から銃を奪い、研究所内の人間を片っ端から血祭りにあげていく。旅を通して、再び父親になったこの男は、”わが子”のために殺し屋へと逆戻りするのだ。死屍累々を築きながら、彼はエリーのいる手術室へとたどり着く。そして、そこにいた医師達がジョエルの前に立ちはだかる。

ここでこの作品がこだわり抜いてきたプレイヤーとキャラクターの同化が究極の形で表現される。この場面は明らかに、プレイヤーが医師達を殺害するように仕向けているのだ。”我が子”を守る鬼と同化したプレイヤーは、世界を救おうとする丸腰の医師達に向かって容赦なく引き金を引く。これまで生きるために仕方なく他者の命を奪っていたジョエルと我々だったが、ここに来て明確に人としての一線を超えてしまう。普通の社会で理性的に暮らす我々はこの瞬間にモラルや常識を飛び越え、殺人者へと豹変するのである。

そして眠っているエリーを抱えて手術室から連れ出す。このシーンは冒頭のサラを抱えて感染者から逃げるシーンに重なる。彼は再び父親になるため文明を捨てるのだ。

そして研究所から脱出すると、目を覚ましたエリーが彼に尋ねる。

「一体何があったの?」

そこで、ジョエルは彼女に抗体の研究は打ち切られたと嘘をつく。そしてその嘘を彼女はすぐに見抜くのであった。

ここで、視点の変化が起こる。それまでジョエルの視点に立っていたプレイヤーはエリーの視点に立たされ、彼が行った非道な行いを客観視する。そして彼女がジョエルに初めて見せる疑惑に満ちた表情は、我々に暴力と愛のもつ重さをありありと突きつけるのだ。

彼女はジョエルにいう。

「さっき言った研究所での出来事はすべて本当だと誓って」

ジョエルは、覚悟を決めて答える。

「誓うよ」

その言葉を聞いて彼女もまた、なにかを決心したような力強い表情を浮かべる。

「わかった」

幕。

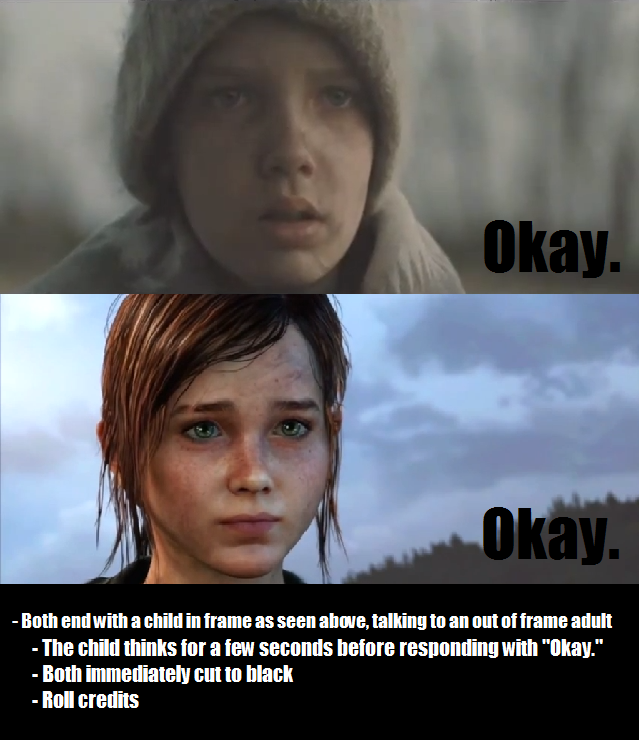

このラストのシーンは、ショットもセリフも『ザ・ロード』と全く同じだ。しかしその意味はやはり対象的である。

『ザ・ロード』の終盤、親子は南下を続け、海へとたどり着く。しかし、父親は病魔に蝕まれ命を落とす。一人取り残された少年は途方にくれるが、そこに犬を連れた一人の男がやってくる。これまで親子を付け回していたと思っていた人影は彼だった。彼は親子二人を助けるために後を追っていたのだ。

少年はその男に聞く。

「火をはこんでいるの?」

男は最初何を言っているのかわからなかったが、すぐに理解して答える。

「ああ、運んでいる」と。

そして少年に一緒に来るかと誘う。

少年は答える。

「わかった」

こうして少年が希望を捨てず追い求めてきた良心と物語の最後で出会う。少年は父の亡骸に別れを告げ、新たな父と”火”を運び続けるため、再び旅立ってゆくのだ。

『ザ・ロード』ではこのように、人間がもつ心の”火”を、つまり”愛”を至高の善美として置き、文明的な理性の再建を予感させる。

一方本作は、その”火”に対する理想的な神話を突き崩す。

ジョエルとエリーは世界に秩序をもたらすため”火”を運び続けた。しかしその”火”は物語のクライマックスで激しく燃え上がり、ついには文明そのものを焼き尽くしてしまう。

人類は本来、暴力に支配された生き物だ。それは猿人だった頃から変わらず、我々に中に息づいている。手術室のシーンは内に眠る野蛮を目覚めさせ、プレイヤーは自身の暴力性に恐怖する。

しかし、文明の火は消えようが、人間の心の火は消えることはない。暴力によって燃やし尽くされれた荒野の中にはっきりと残ったものがある。それが本作で描き出したかった”愛”である。

愛が秩序をもたらし、世界を救う。

そんなものは後付のまやかしに過ぎない。

愛は人を利己心に溺れさせ、憎悪を生み出す。

原始的な本能である暴力性と愛は密接に結びつき、渾然一体となって我々の中に存在している。そしてその不離一体こそが、人間そのものを成し、形作っているのだ。

愛の”火”は、時として我々を暴力へと駆り立てる邪悪な炎へと変貌する。しかし、それは同時に他者を思いやり、慈しむ人間独自が持つ、美しい心の温かさでもある。

理性の牢獄に縛りつけていた文明が、心の炎で燃え上がり、音を立てて崩れ落ちたその時、我々は今まで見ることができなかった、無垢の束縛から開放された剥き出しの愛を、そしてありのままの自分自身の姿を見る。

そしてあるべき本来の、元来の人間の姿へと回帰するのである。

それはまるで、力強く大地に根を張り、元の姿へと還っていく大自然そのもののように…

旅を通して成長してきたエリー。

彼女はもはや、無垢な子供ではない。

彼女は暴力のもつ恐ろしさを突きつける一方で、文明を捨て、全てを受け入れる”父”の覚悟を前に、愛が持つ真理を理解する。

そしてラストで見せる彼女の力強い表情は、人の実像がもつ醜美を受け入れ、大人へと成長を果たし、この過酷な世界を生き抜いていく決意の表情だったのかもしれない。

ノーティドッグがゲームの可能性を徹底的に追求してたどり着いたこの境地は、映画や小説といった他の媒体ではたどり着けない新たな領域の表現方法を編み出し、驚異的な物語への没入を実現した。

それは我々の内なる自己を呼び覚まし、遂には当たり前と信じていたモラルをも超越させる。そして、その先で待ち受けていたのは、普遍的な”愛”についての投げかけだったのである。

発売から7年がたった今でなお、多くのゲーマーが愛し続ける本作。そして2020年6月19日には待望の続編の発売が予定されている。

この機会に普段ゲームをしない映画ファンにも、この作品が誇る見事な”一体感”を是非体験してもらいたい。

コメント